演出市场正在加速回到疫情前。

这个五一的市场有多火爆?

中演协官微近日发布简报,根据数据监测,4.29-5.3全国营业性演出共31050场,同比增长417.5%;票房收入15.19亿,同比增长962.2%。即使相比疫情前的19年五一,这两项数据也分别涨了49.1%和962.2%。

两个新现象也能佐证市场的繁荣:

一来,据央视财经频道报道,五一期间音乐节、演唱会周边酒店预订量同比暴涨20倍,旅游+看演出成了年轻人的主流选择;二来,节后 #张紫宁向粉丝道歉#、#孙燕姿现场# 等各式话题登上热搜,演出类话题明显得到了更出圈的关注和讨论。

更可喜的是,更多商业化层面的利好令我们对演出市场的“钱”景充满期待。这个五一,蜜雪冰城等快消品牌纷纷下场“主办”音乐节,线下沉浸空间正在吸引大中小城市的年轻人驻足消费,卖爆了的《只此青绿》等剧目则昭示了“看演出”越发成为大众向的消费行为。

尽管行业的繁荣背后仍有乱象丛生,诸如腰部乐队扛不起票房、张紫宁被主办方威胁事件暴露地方演出统筹之乱等,但整体而言,从票房潜力到变现模式,当下演出市场的商业增量空间不可小觑。

品牌争当音乐节“主人”

品牌金主越发偏爱音乐节。

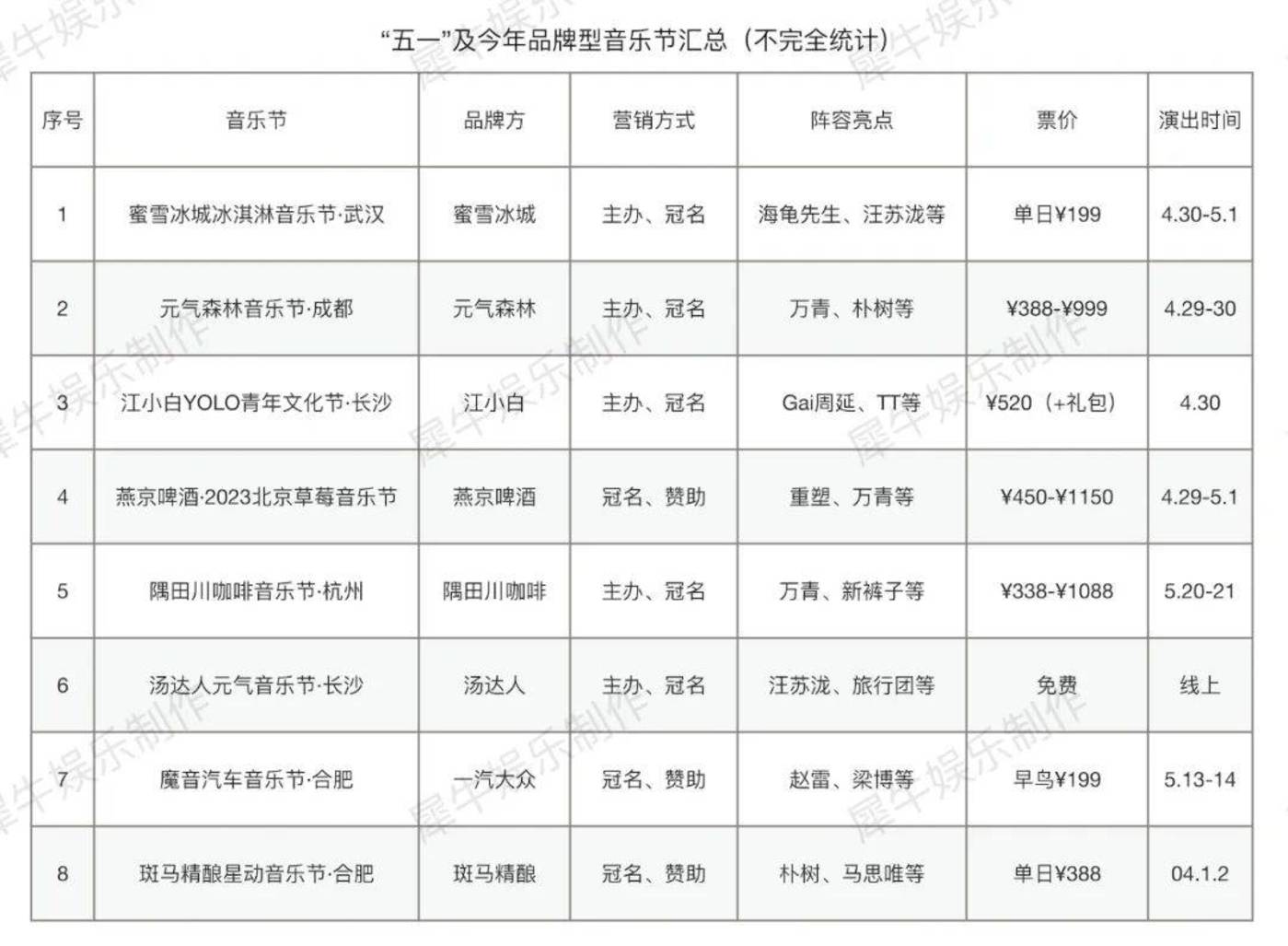

今年五一,我们看到了越来越多的品牌主导型音乐节,诸如蜜雪冰城、元气森林、江小白等过往主要投放综艺、短视频的广告主,都开始尝试深度参与甚至牵头“主办”音乐节。(见下表)

于五一在武汉举办的「蜜雪冰城冰淇淋音乐节」就备受追捧,这场仅售¥199(不设其它票价分档)的音乐节因“雪王”一贯的低价策略圈粉无数。尽管该音乐节阵容相对较弱(海龟先生、汪苏泷票房号召力有限),但它在票价刺客最多的音乐节市场里显得颇为良心。

与之相比,五一落地成都的「元气森林音乐节」阵容更为炸裂,万能青年旅店、朴树都是顶流的文青音乐人,¥388-¥999的高票价也阻挡不了乐迷的购票热情。今年元气森林刚与少城时代等友商联合推出了演出新品牌“元气森林LIVE”,品牌深度参与专业运营昭示了资方对音乐节市场的看好。

细究来看,音乐节被品牌青睐的主要原因有二:一来,在小红书、综艺带动音乐节成为Z世代主流的假期娱乐方式后,它成为了主打年轻市场品牌最便利的营销场之一;二来,音乐节作为单日长时间在场的“目的地式”娱乐消费品,它的演出空间是品牌开展各类联动营销的最佳卖场之一。

五一在长沙开唱的「江小白YOLO青年文化节」就很会营销,前期预热时,江小白策划了“4月29日前喝江小白赢YOLO门票”活动;而在演出现场,乐迷可参与江小白展位打卡任务赢周边好礼;该演出阵容上汇集了Gai周延、TT等哈圈顶流,作为主打嘻哈的音乐节运营得相当专业。

此外,五一还有些音乐节虽然并非由品牌方主办,但也拉到了大手笔冠名的金主。比如,摩登天空旗下的「2023北京草莓音乐节」找来了燕京啤酒冠名,一个是阵容顶配(万青、重塑等)的超级头部音乐节,一个是靠着燕京U8撬动年轻人市场的知名酒企,二者的合作就是奔着双赢而去。

品牌对音乐节的青睐传递了一个很积极的信号:这个市场正持续吸引热钱涌入。除了这次的五一,今年其实一直有不同行业的品牌争当音乐节“主人”。

从年初方便面品牌汤达人主办线上音乐节,到5月20日咖啡品牌隅田川将主办一场5秒售罄的滚圈顶流音乐节(阵容集结万青、新裤子、痛仰等),越来越多不同行业的品牌都在觊觎音乐节这块肥肉。一个不差热钱的行业,它的增量上限是很难估量的。

线下沉浸空间“全国开花”

沉浸剧场是最新的消费爆点。

这次的「中演协五一市场简报」里有提到,“五一期间演出场次大幅超过2019年同期,主要原因是近三年来小剧场、演艺新空间数量大幅增加”。而之所以演出“场馆”数量在今年迎来爆发,多半是借了“沉浸式”的东风。

肉眼可见的,今年以来,全国各城市都开始把各类「线下沉浸演艺空间」搬进购物中心,打造成可供同城观众进行长期线下消费的综合演艺场所。

这种沉浸演艺空间大致分三类。

第一类是承接各类沉浸式戏剧演出项目。比如,去年开心麻花在重庆来福士打造了一家主打驻场沉浸式体验戏剧的「8剧场」,今年他们又在北京望京落地了首家沉浸乐玩店「花花世界」,这两个沉浸空间常态演出的《偷心晚宴》《花好月圆》等剧目已成为当地观众热衷“打卡”的网红项目。

第二类是承接各类小型音乐演出项目。比如,去年重庆大悦城入驻了摩登天空首个线下体验空间「MODERNSKY LAB」,这种沉浸式音乐空间可以承办诸如「草莓TOWN峡谷音乐派对」这种小型乐队拼盘的livehouse演出。

第三类是承接喜剧演出项目。如今诸如「硬核喜剧」这样的地方小型脱口秀厂牌,也能在深圳万象天地拥有艺术计划·场的固定演出场所。而在今年五一,笑果终于把「笑果工厂」开到了北京隆福寺,五一期间每天都有排期、几乎场场爆满的演出证明了脱口秀在一线城市的票房号召力。

而若把目光转向二三线城市,各地其实也都陆续生长出了融合当地特色的沉浸式演出“爆款”。最近央视财经新闻就指出,“这个五一,以‘汉服体验’为代表的新型沉浸式游玩方式受到越来越多年轻人喜爱。美团数据显示,五一期间西安、洛阳、苏州的相关游玩项目搜索量都迎来了暴增。”

中演协简报则提到了全国多城市沉浸演出的火爆。比如,张家界市首台多空间沉浸式体验剧《遇见大庸》于4月29日复演,首场上座率达100%;4月30日,沈阳首个沉浸式泛街区音乐剧《沈水之阳》首演,一票难求;西安大唐不夜城街区新开发的情景互动表演《盛唐密盒》成了当地旅游的“流量密码”,线上线下均吸引了大量关注。

不过,以上这些城市的沉浸演出之所以火爆,也是借了五一旅游热的短期流量。但他们的成功提供了一个沉浸式项目的制作模本,《盛唐密盒》这类演出其实完全能被打造成非假日也可供当地人日常消费的沉浸式娱乐。

“看演出”成大众向消费行为

演出市场正在祛魅化。

在过往,看演出,尤其是看话剧、舞剧、音乐剧等,往往被视为是城市小资群体专属的比较“阳春白雪”的活动。但在当下,“看演出”越发像是一个大众主流的消费行为。

这主要是因为,随着我们的传播媒介越趋发达,在综艺科普、短视频传播、小红书安利新生活方式的连环带动下,一场文艺演出很容易就能在当地成为一款“同城”的爆款消费品。

据中演协统计,在今年五一所有的专业剧场演出里,「舞剧」成了平均单场票房最高的一个剧种。这似乎很颠覆我们传统的认知,毕竟「舞剧」在过往通常被视为一种很难看懂的高端艺术。

但很明显,拿今年五一票房表现较好的《只此青绿》《红楼梦》《李白》《永不消逝的电波》为例,这些舞剧其实都因为各种媒介传播成了各地主流的大众娱乐消费品。在今天,家人朋友们组团看一场《李白》或《只此青绿》,与去影院看场电影几乎毫无分别。

由此来看,相比过去,如今国内演出市场其实是一个观演人次远未“到顶”、仍在持续吸引更多主流受众进入的增量市场。这个五一证明了,今年以及今后的国内演出市场不仅未来可期,而且“钱”途无量。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 3587015498@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文链接:https://www.xmnhj.com/h/160735.html